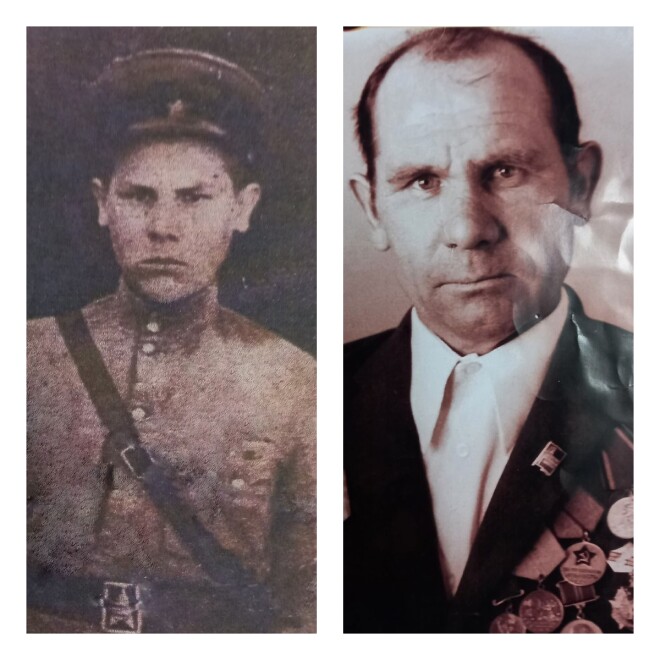

О своем отце – Рахвалове Александре Михайловиче – рассказывает дочь Татьяна Александровна Тихомирова. Сегодня она живет в Ишиме.

Рахвалов Александр Михайлович родился 10 апреля 1925 года в крестьянской семье в д. Малый Кусеряк Сорокинского района. Образование получил неполное, всего 4 класса.

Был призван на защиту Отечества за три дня до своего совершеннолетия, 7 апреля 1943 года. Служба была насыщенной, воевал на Юго-Западном фронте в составе 57-й стрелковой бригады. Воинское звание – стрелок-рядовой.

Через несколько месяцев после призыва – в июле 1943 года – Александр Михайлович принимал участие в Изюм-Барвенковской наступательной операции. Советским войскам предстояло преодолеть хорошо организованную оборону немцев, проходившую по правому крутому берегу Северского Донца, не допустить переброску врага в район Курской битвы. Уже сейчас мы знаем, что советским войскам не удалось решить все поставленные задачи, по официальным данным было потеряно более 64 тысяч человек.

В конце августа 1943 года дивизия, в которой служил Рахвалов А.М., занимала оборону на плацдарме Северского Донца, северо-западнее города Изюм. Бои продолжались осенью, в сентябре-октябре того же года части дивизии готовились к переправе через Днепр из устья реки Плоская Осокоровка. В боях с контратакующими фашистскими группировками освобождали районный центр Соленое, затем форсировали реки Сухую Суру и Мокрую Суру, армия вела наступление на врага дальше.

В декабре 1943-го Александр Михайлович участвовал в боях в Никопольском районе Днепропетровской области. Вел ожесточенные бои близ кургана "Нечаева могила". Эта точка хорошо знакома историкам: здесь полегло более полутора тысяч советских воинов. Сам курган, в особенности его вершина, был изрыт блиндажами и ходами сообщений, там остались сотни воронок от снарядов. Взятие вершины имело особое значение – курган был одним из узловых опорных пунктов войск вермахта, потеря грозила врагу потерей Никопольского марганцевого и Криворожского железорудного бассейнов.

В этом сражении стрелок-рядовой Рахвалов А.М. попал в окружение, но вместе с товарищами они вырвали свои свободу и жизни. Их руками в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции были освобождены н.п. Лошкаревка, Шевченково, Великая Костромка. Красная Армия освободила Никополь и Кривой Рог.

С марта по апрель дивизия Александра Михайловича была задействована в Березнеговато-Снигирёвской операции. Участвовал в боях в Николаевской области, затем – в освобождении Одессы.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, его наградили орденом "Отечественной войны II степени" и медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

В августе 1944 года Александра Михайловича демобилизовали по ранению. Девятнадцатилетнему парню грозила ампутация, были перебиты сухожилия левой руки, она плетью висела вдоль тела. За лечение взялась мама Прасковья Алексеевна, народными средствами удалось унять боль, а через год сын сел за трактор.

Александр Михайлович вернулся к мирному труду, внес большой вклад в развитие совхоза "Ворсихинский" и в 1957 году был награжден медалью "За трудовую доблесть", а в 1973-м за долголетний добросовестный труд - орденом Трудового Красного Знамени.

"Отец никогда не рассказывал о войне, говорил, что это было страшное и тяжелое время. Когда в мирное время он работал трактористом на полях, пахал землю, мы, дети, иногда слышали от него фразу: "Вот так нас утюжили". Я тогда была маленькой, и не понимала, что он имеет в виду, только повзрослев осознала – это было об окопах, о наступающих вражеских танках, которые давили боевых товарищей, о земле, которая разлеталась во все стороны. Из тридцати бойцов в живых остались трое – отец, командир стрелковой роты и командир взвода.

В детстве вообще все воспринималось по-другому, со смехом мы играли его медалями и орденами. Одного его строгого взгляда нам хватало, чтобы утихнуть. Хорошо, что награды остались в семейном архиве. Отец был настоящей опорой для нашей семьи, любил маму – Екатерину Петровну, а она – его. Вместе вырастили семерых детей: сына и шесть дочерей. Никогда мы не знали нужды, в доме было тепло, у каждого свое место, стол не пустовал. Я всегда чувствовала его любовь и заботу, да и не только я. Папа легко управлялся с детьми, а потом и с внуками, не чаял души в малышне. От него я на всю жизнь запомнила, что жить надо по совести".

За подготовку материала редакция выражает благодарность Тихомировой Т.А., Рачеву А.А.

Елена КОВАЛЁВА.